JVM - 直接内存管理

JVM - 直接内存管理

# 1. 什么是直接内存 (Direct Memory)?

核心概念:

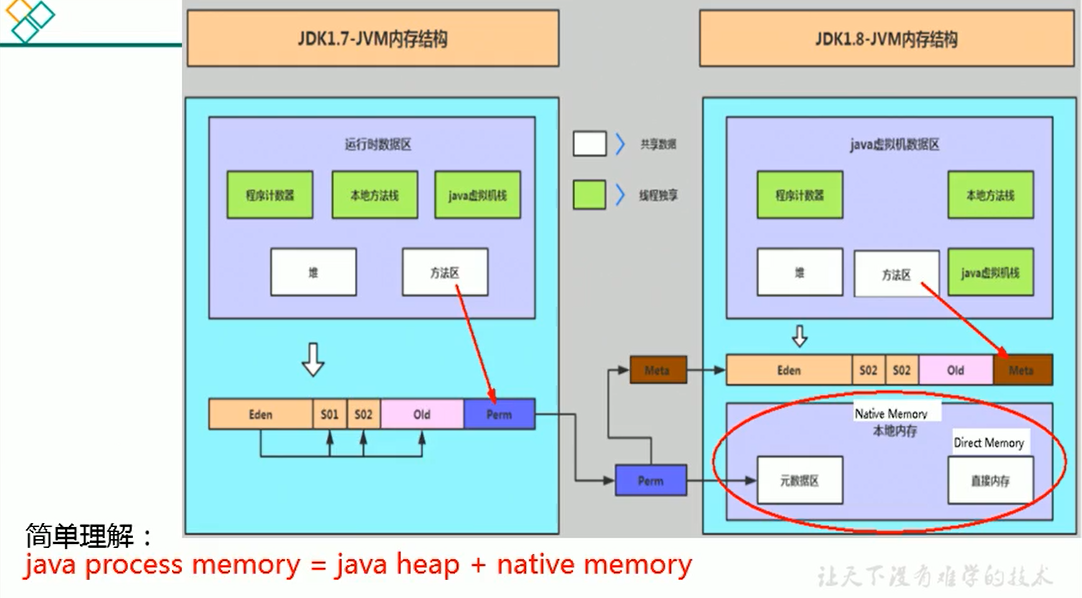

- 非 JVM 规范定义:直接内存并不是虚拟机运行时数据区(如堆、栈、方法区)的一部分,也不是《Java虚拟机规范》中定义的标准内存区域。

- 堆外内存:它是在 Java 堆之外,由 Java 程序直接向操作系统申请的一块内存空间。

- 来源与用途:直接内存的概念主要来源于 Java 的 NIO (New I/O) 库,自 JDK 1.4 引入。NIO 提供了一种基于通道 (Channel) 与缓冲区 (Buffer) 的 I/O 操作方式,可以直接使用 Native 函数库分配堆外内存,然后通过一个存储在 Java 堆里的

DirectByteBuffer对象作为这块内存的引用进行操作。 - 目的:主要目的是提高 I/O 操作的性能,尤其是在需要频繁与操作系统或外部设备进行数据交互的场景。

为什么需要直接内存?—— 性能优势

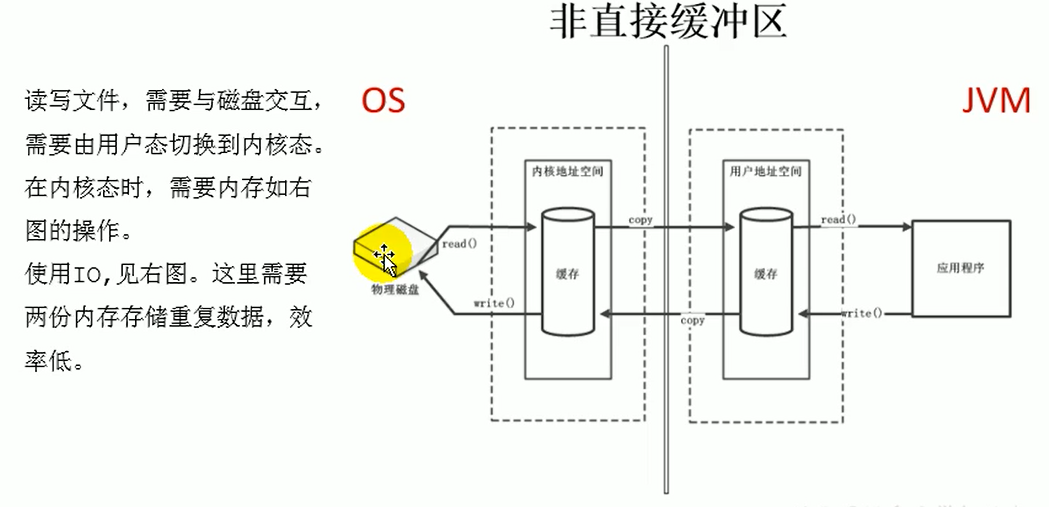

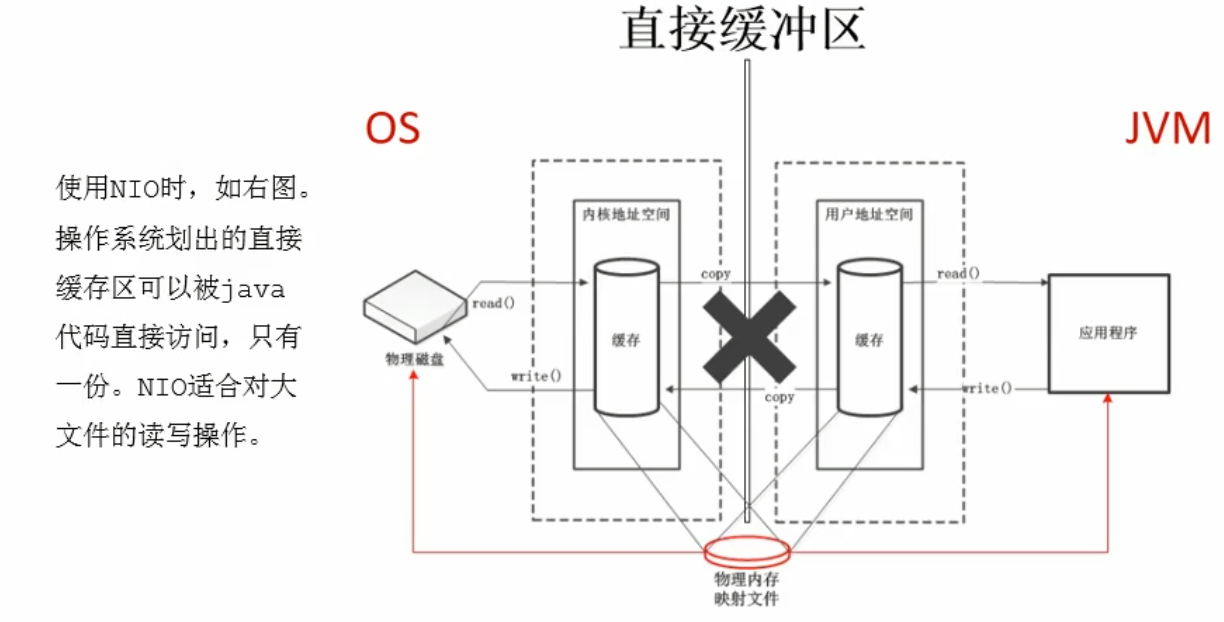

- 减少数据拷贝:传统的基于流的 I/O (BIO) 操作,数据在从磁盘(或其他外部源)读入到 Java 应用程序(或反向写出)的过程中,通常需要在内核缓冲区和Java 堆内存之间进行多次数据拷贝。而使用 NIO 的直接内存,可以将数据直接读入到这块堆外内存中,应用程序可以直接操作这块内存,当需要将数据写回(例如到 Socket 或文件通道)时,操作系统可以直接从这块直接内存中读取数据,避免了从 Java 堆到内核缓冲区的额外拷贝。

- 访问速度:理论上,访问直接内存的速度可能优于访问需要经过 JVM 额外管理的 Java 堆内存,特别是在进行底层数据传输时。

总结:直接内存是一种特殊的内存区域,它不属于 JVM 的运行时数据区,而是程序直接从操作系统申请的。通过 NIO 的 DirectByteBuffer 进行操作,主要用于优化 I/O 性能,减少数据拷贝次数。

代码示例:分配直接内存

// 文件名: BufferTest.java

import java.nio.ByteBuffer;

public class BufferTest {

// 定义要分配的直接内存大小:1GB

private static final int BUFFER_SIZE = 1024 * 1024 * 1024; // 1GB in bytes

public static void main(String[] args) {

System.out.println("准备分配 1GB 直接内存...");

// 使用 ByteBuffer.allocateDirect() 方法分配直接内存

// 返回的 ByteBuffer 对象本身存储在 Java 堆中,但它内部引用着堆外的直接内存区域

ByteBuffer byteBuffer = ByteBuffer.allocateDirect(BUFFER_SIZE);

System.out.println("1GB 直接内存分配成功!");

// 此时,可以通过操作系统的任务管理器或相关工具观察到

// 该 Java 进程占用的物理内存(非堆内存)显著增加了约 1GB

// 为了保持进程运行以便观察内存情况

try {

System.out.println("程序将休眠,请观察内存占用...");

Thread.sleep(1000000); // 休眠较长时间

} catch (InterruptedException e) {

Thread.currentThread().interrupt(); // 重新设置中断状态

e.printStackTrace();

}

// 注意:直接内存的释放并不完全依赖于 GC 对 ByteBuffer 对象的回收

// 它有自己的回收机制,通常与 Cleaner API (Java 9+) 或 PhantomReference 相关联

// 但在高负载下,如果 GC 不及时,仍可能导致直接内存耗尽

System.out.println("程序结束。");

}

}

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

运行上述代码后,可以通过操作系统的任务管理器或性能监控工具观察到 Java 进程占用的物理内存(而非仅仅是堆内存)会增加大约 1GB。

# 2. 对比:传统 BIO 与 NIO 直接内存

理解直接内存的优势,可以对比传统 BIO 和 NIO 在数据传输中的内存使用方式。

传统 BIO (Blocking I/O) 架构:

在 BIO 模式下,例如从网络读取数据:

- 数据从网卡到达内核缓冲区。

- 应用程序调用

read()方法,发生用户态到内核态的切换。 - 操作系统将数据从内核缓冲区拷贝到用户态的 Java 堆内存中(例如拷贝到一个

byte[]数组)。 read()方法返回,发生内核态到用户态的切换。 整个过程涉及内核态与用户态的切换以及内核缓冲区到 Java 堆的数据拷贝。写入过程类似,方向相反。

NIO (New I/O) 使用直接内存:

在 NIO 模式下,使用直接内存(DirectByteBuffer)进行数据传输:

- 数据从网卡(或其他 I/O 设备)到达内核。

- 应用程序调用 Channel 的

read(directBuffer)方法。 - 操作系统直接将数据从内核(或硬件)拷贝到指定的直接内存缓冲区中,避免了拷贝到 Java 堆的步骤。

- 应用程序可以直接操作这块直接内存中的数据。

- 当需要写出数据时(如

channel.write(directBuffer)),操作系统可以直接从直接内存缓冲区读取数据发送出去,避免了从 Java 堆拷贝到内核缓冲区的步骤。

核心优势:通过使用直接内存作为缓冲区,NIO 显著减少了在 I/O 操作中不必要的内存拷贝次数,从而提高了数据传输的效率。

# 3. 直接内存的潜在问题与管理

虽然直接内存能带来性能提升,但也存在一些需要注意的问题:

- 内存溢出风险 (OutOfMemoryError):

- 直接内存虽然在堆外,但它仍然消耗操作系统的物理内存。

- Java 堆和直接内存的总和受到操作系统可用物理内存以及进程地址空间的限制。

- 如果应用程序无限制地分配直接内存,最终会导致物理内存耗尽,即使 Java 堆(由

-Xmx控制)还有剩余空间,也可能抛出OutOfMemoryError: Direct buffer memory异常。

- 分配与回收成本较高:

- 直接内存的分配和释放涉及到调用操作系统的底层函数,相比于在 JVM 堆上(尤其是使用 TLAB)分配对象,其开销通常更高。

- 因此,不适合用于需要频繁创建和销毁的小块内存分配场景。通常用于创建较大、长期使用的缓冲区。

- 不受 JVM 垃圾回收直接管理:

- 直接内存的生命周期不直接由 JVM 的垃圾收集器(GC)管理。GC 只负责回收 Java 堆中的

DirectByteBuffer对象。 DirectByteBuffer对象本身很小,即使它引用的直接内存很大,也可能因为堆内存压力不大而迟迟不被 GC 回收。- 回收机制:HotSpot JVM 通过一种变通的方式来回收直接内存。当

DirectByteBuffer对象被 GC 回收时(通常是在 Full GC 或特定条件下),与之关联的 Cleaner (Java 9+) 或 PhantomReference 会被触发,进而调用底层的free()方法来释放对应的直接内存块。 - 潜在问题:如果 Full GC 发生不频繁,或者

DirectByteBuffer对象被意外持有而无法回收,可能导致直接内存泄漏,最终耗尽物理内存。可以通过手动调用System.gc()来尝试触发回收(但不保证立即执行),或者在 Java 9+ 中更精细地管理 Cleaner。

- 直接内存的生命周期不直接由 JVM 的垃圾收集器(GC)管理。GC 只负责回收 Java 堆中的

- 配置与监控:

- 大小限制:可以通过 JVM 参数

-XX:MaxDirectMemorySize=<size>来显式设置应用程序可以分配的直接内存的最大容量。单位可以使用k/K,m/M,g/G。 - 默认大小:如果不显式设置

-XX:MaxDirectMemorySize,则其默认值与 Java 堆的最大值 (-Xmx) 一致。 - 监控:监控直接内存的使用情况相对困难,不像堆内存那样有丰富的 JVM 工具支持。可以通过 JMX Bean (

java.nio:type=BufferPool,name=direct) 获取部分信息,或者依赖第三方库/APM 工具进行监控。

- 大小限制:可以通过 JVM 参数

总结:直接内存是一把双刃剑。它通过减少数据拷贝提高了 I/O 性能,但也带来了内存管理复杂性、潜在的 OOM 风险以及较高的分配回收成本。在使用时需要仔细权衡利弊,并建议设置 -XX:MaxDirectMemorySize 来限制其使用上限,同时关注其可能的泄漏问题。

编辑此页 (opens new window)

上次更新: 2025/04/05, 20:16:54